JA東京中央セレモニーセンターでは、大切な方を見送るご葬儀にふさわしいマナーをご案内しています。

基本的な作法を知っておくことで、遺族や参列者への思いやりを形にすることができます。

1. 臨終直後の対応

病院・施設での対応

・JAまで、ご連絡ください。

※ご自宅または式場などへ搬送いたします。

※JAのネットワークで全国どこからでも搬送いたします。

※当社のご遺体安置施設もご用意しております。

・親戚等に連絡します。

・医師より死亡診断書を受け取ります。

・ご自宅などでお亡くなりになった場合は、かかりつけの医師に連絡します。

※病死以外の場合は、警察に連絡します。

ご遺体の移送と安置

・JAの寝台車に、ご遺族1~2名同乗し道案内をお願いします。

・ご遺体を安置する部屋を決め、敷布団、薄めの掛け布団などをご用意ください。

・ご希望によりJAで枕飾りをご用意いたします。

・団子6個、山盛りご飯を用意ください。

寺院への依頼と日程の決定

・葬儀の形式や規模を決めます。

・寺院に亡くなったことを伝え、葬儀の依頼をします。

※葬儀の日程・式場は、寺院、ご遺族、JAで話し合って決めます。

2. 弔電と供物

お悔やみ電報の打ち方

・葬儀に参列できないときや関係によりお悔やみ電報を打ちます。

※電報の宛先は喪主名とします。

※喪主名がわからないときや、関係によりお付き合いのある遺族名にすることもあります。

・電話で依頼する場合はダイヤル「115」へかけます。

※発信の電話番号と電話の持ち主名、電報の種類(お悔やみ)、配達希望日、お届け先と電文、発信人名を伝えます。

・電報料金は、文字数や台紙によって料金が異なります。

・電報は電話の他、インターネットから申し込むことができます。

生花・供物

・関係により、生花・供物などをお供えします。

※親戚間で、誰が何をお供えするか相談して、お供えものを決めることが多いようです。

・勤務先や団体関係の場合、葬儀社に直接申し込みます。

※肩書きや氏名を間違えないよう伝えます。

※会社等から直接振り込む場合は、その旨を伝えます。

3. 香典

香典金額

・故人や遺族との関係を考慮し、お香典の金額を決めます。

※香典金額は前例を参考にしたり、親戚や関係者間で相談して決めることもあります。

表書き

・表書きはご葬儀を行なう宗教によって変わります。

□ 仏式=「御香奠」「御香典」「御霊前」※浄土真宗では「御霊前」の代わりに「御仏前」を用います。

□ 神式=「御神前」「御霊前」「御玉串料」

□ キリスト教式=「御霊前」「御花料」「御ミサ料」(カトリックのとき)

氏名・金額等の記入

・表書きの下に住所・氏名、裏面に金額を記入します。

※連名で出す場合は、右側から身分の高い人を書きます。

※団体の有志などで出す場合は、表書きを「○○有志」とし、中に個々の氏名を記入します。

※中袋に氏名記入欄がある場合は、記入しておきます。

4. 弔辞

弔辞の依頼

・社葬などの大型葬などでは、故人の関係先に弔辞を依頼することがあります。

・弔辞を依頼されたときは、特別な理由がない限り引き受けるようにします。

弔辞の書き方

・弔辞は原稿用紙3~4枚に書きます。

※奉読時間は、3~4分が基準です。

※複数の方が弔辞を読む場合、友人代表・社員代表などの立場を考慮し、他の方と話が重複しないようにします。

・弔辞は毛筆で書きます。

※原則として奉書紙や巻紙に、薄墨で書きます。最近は、市販の弔辞用紙を使われる方が増えています。

※文字はていねいに書きます。代筆であっても構いません。

※文の出だしや改行のとき一文字下げる必要はありません。また、句点を打つ必要もありません。読みやすいように一文字開けて書きます。

弔辞拝受

・司会者の案内により、弔辞を奉読します。

※霊前にて拝礼し、遺族・来賓に一礼します。

※弔辞用紙を取り出し、ゆっくり読み上げます。

・奉読後は、弔辞を元通りにし弔辞台または祭壇に備えます。

5. お手伝い

服装

・ご遺族から、通夜・葬儀の手伝いを依頼された場合は、気持ち良く引き受けます。

※男性なら略礼服、女性なら洋装の喪服を着用します。

※お手伝いの方は遺族側の立場になるため、胸にリボンをつけることがあります。

お手伝いの心得

・世話役の指示に従います。

※通夜や葬儀には、それぞれの関係の方がお手伝いされます。

※世話役または責任者からの具体的な指示を受けるようにします。

・お手伝いが終わったら、あいさつをして帰ります。

※お手伝いの仕事が終わったら、世話役や責任者の方にあいさつをして帰ります。

※遺族への伝言などを聞いていれば、責任者または遺族に伝えます。

お手伝いの内容

・葬儀の規模・式場によって、お手伝いの分担や人数が異なります。 ※受付係、会計係、接待係、案内係、駐車場係、他

・全体の流れを把握し、自分の役割を 明確にしておきましょう。

6. 通夜の参列

服装

・できるだけ略礼服を着るようにしましょう。

※突然のことが多く、平服でも構いません。このとき、喪章を付ける必要はありません。

到着時間

・定刻の10分前には、式場に到着します。

・通夜の席順は決まりがありません。案内係の指示に従って、前の方から座ります。

式次第

・係員の指示に従って焼香します。

※喪主・遺族が立礼しているときは、黙礼します。

通夜ぶるまい

・通夜ぶるまいに誘われたら、形だけでも着席し、箸を付けます。

※通夜ぶるまいに招かれたときは断ってはいけないとされています。(急ぐ場合でも、形だけ出席し、箸を付けるようにします。)

・通夜ぶるまいの席では、 故人の話をすることが一般的です。 ※関係のない世間話やおめでたい話は避けましょう。

7. 葬儀・告別式への参列

服装

・葬儀・告別式に参列する場合、略礼服を着用するようにします。

・略礼服が準備できないときは、地味な平服に黒ネクタイ、白のワイシャツ、 黒靴下、黒靴を着用します。

・ 女性の場合は、黒のワンピースを着用するようにします。 真珠のネックレス以外のアクセサリーは外します。

・名刺、白ハンカチ、数珠などを忘れないようにします。

受付での対応

・定刻の10分前には、式場に到着します。

・受付で住所(会社名・団体名)・氏名を記帳します。

※代理出席する場合は、本来参列すべき名前を記入し、その隣に代理であることを明記し、本人名を記入します。

・受付で簡単なあいさつを述べます。

・香典はふくさから出し、先方の方へ向けて出します。

※香典を預かってきた場合は、その旨を伝えお渡しします。

・開式まで、静かに待ちます。

開式前

・案内があるまで、指定の場所で待機します。

・数珠は左手にかけておきます。

・知人や取引先に会っても大声で話しかけず、黙礼にとどめます。

開式

・係員の指示に従って着席します。

・葬儀中は、静かに故人の冥福を祈ります。

※葬儀時間は宗派によって若干異なりますが、おおむね30~40分です。

・係員の指示に従って、焼香します。

※焼香は、僧侶、遺族、来賓に一礼して行ないます。焼香後、同様にします。

出棺

・時間の許す限り、出棺を見送りたいものです。

※お葬式のあと、出棺がある場合は、お見送りをします。

※出棺時には、頭を下げ、心より冥福を祈り合掌します

8. 焼香・玉串奉奠・献花

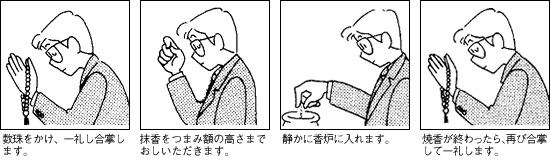

焼香のマナー

・焼香の回数は宗派によって異なります。

・一般的に真言宗は3回、天台宗・日蓮宗は1回もしくは3回、浄土宗は1~3回、曹洞宗・真宗大谷派は2回、臨済宗・浄土真宗本願寺派は1回と言われます。

※なお浄土真宗では、香をおしいただきませんので注意しましょう。

・葬儀参列時は回数にこだわるより心を込めて行ないたいものです。

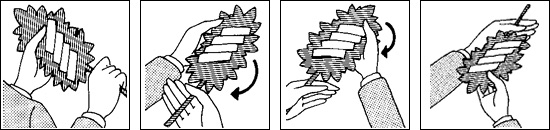

玉串奉奠

・玉串は、根元の方を右手、枝先の方を左手で受け取り、右に回し根を祭壇の方に向けて置きます。

・このあと、二礼二拍手一礼します。

・葬儀のときは<しのび手>といって音を立てないようにします。

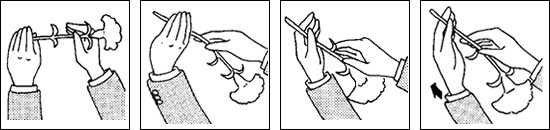

献花

・献花は花を右手にして受け取り、90度右に回して花を手前に、茎を先に持ちかえて献花台の上に置き一礼して終わります。

9. ご葬儀後

葬儀後に死亡を知ったとき

・葬儀に参列できなかったり、葬儀を後から知ったときは、なるべく早く訪問します。

※訪問する前に、電話で意向を伝えます。

※訪問が遅れた理由を述べ、霊前にてお参りします。

※香典をお渡しします。

お悔やみ状

・葬儀後に訪問するタイミングを失ったり、遠隔地にいる場合は、お悔やみ状を出します。

・お悔やみの手紙は、ハガキまたは便せんに黒インクで書きます。 巻紙の場合は、薄墨を用います。

※時候のあいさつは省略し、本文から入ります。文章は誠意を込めて、簡潔に書きます。

※葬儀に参列した場合でも、お悔やみ状を出すことがあります。

※お悔やみの手紙は、相手の深い悲しみや嘆きを自分も分け合うような気持ちで書きます。

・お悔やみ状に香典を添える場合は、現金書留で送ります。

※市販の小型の香典袋を使用するとよいでしょう。

香典返しをいただいたとき

・葬儀後、香典返しをいただいたときは、お礼の連絡をしなくても構いません。

※香典返しには礼状を出さないことがマナーとされています。

※しかし、届いたかどうか先方も気になると思われます。この場合は、喪中見舞いを兼ねたハガキか手紙を出されるとよいでしょう。