仏壇(お仏壇)とは、仏教において信仰の中心となる仏象、観音などのご本尊を祀り、ご供養を行うための台をいいます。

ご先祖様のお位牌などを置いて供養する神聖な場所となっています。

伝統的な床置き仏壇(台付仏壇)の減少とミニ仏壇(モダン仏壇)の普及

以前はどの家にも立派な仏壇が備えてあるというのが、日本の民家のイメージでしたが、昨今はマンションなど住宅事情もあり、仏壇そのものを置かない家も増え、あっても、小型のモダン仏壇(ミニ仏壇)といわれるものが主流になってきました。

現代の住宅にマッチする家具調タイプやリビング調など小型でおしゃれなミニ仏壇(モダン仏壇)が多くなり、伝統的な仏壇(デラックス仏壇)は少数派となってきました。

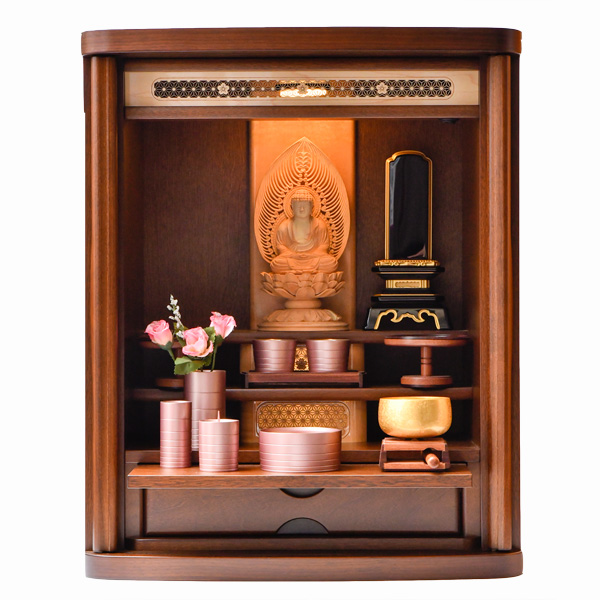

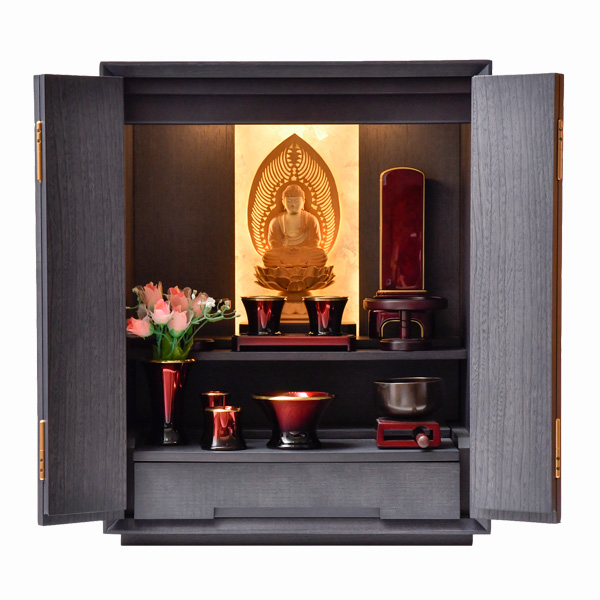

仏壇における仏具の飾り方

普遍的な飾り方は、最上段中央にご本尊をお祀りし、その左右に宗祖名号の描かれた掛け軸をかけます。

位牌は一段下の右側に設置するのが基本です。(段が少ないときはご本尊の右側に祀ります。)

その下の段に仏器・茶湯器を置きます。

最下段に花立て、香炉、おりん、火立て、マッチ消しなどを配置します。

仏壇一覧

下の台座がなく宅所などにおける程度の大きさの仏壇をミニ仏壇(またはモダン仏壇とも)と呼んでいます。

コンパクトで場所をとらないので現代の住宅事情にマッチし、マンションなどでもタンスや机の上、リビングなどに設置してあるおうちも増えています。

お家の中にお詣りする場所が常時あるというよりどころとご本尊(仏様)や先祖が守ってくれるという安心感が大きな要素になっています。

優美18-15

ウォールナット

382,800円

春歩2型

箱タイプ

253,000円

春歩2型 箱タイプ

253,000円

テイル

67,100円

鎌倉 卓上タイプ

792,000円

ジャスミンⅡ

217,800円

ミューα13-18 アースブラック

466,400円

数量限定・現品限り

コハク18-14 ウォールナット色

312,400円

ウェルシアン17-13 栓 墨黒

341,000円

ストック 18号 ウォールナット

352,000円

ほのあかり 栗 ナチュラル色

231,000円

アモール14号 タモブラウン色

176,000円

壁掛けぼかし市松 栓

286,000円

数量限定・現品限り

ミニ仏壇 黒檀(小)+台

+H8W35D23

93,456円

ミニ仏壇 黒檀(小)のみ

H35W35D33(58,674円)

仏壇下台のみ

H8W35D23(34,782円)

仏教・仏事用語のマメ知識

お盆とは?

お盆とは夏季におこなわれる祖先の霊を祭る一連の行事をいいます。先祖や亡くなった人が成仏してもらえるように供養をささげるにとなります。 仏教(盂蘭盆会~うらぼんえ)と日本古来の風習が融合した行事です。 7世紀に宮中で行われはじめ、鎌倉時代に徐々に広まり庶民が意識し一般化されたのは江戸時代からのようです。 日程は8月13日~16日が普通(旧盆)だが、旧暦の関係もあり、東京や一部の地域では7月15日前後に(新盆)として行われます。

お彼岸とは?

お彼岸とは、春と秋の年2回昼と夜の長さが同じになる日に、お墓参りやお供えをすることでご先祖様や故人を敬い、供養することをいいます。 毎年春の春分の日と秋の秋分の日は国民の祝日となっています。その中日をはさむ前後3日間ずつの合計7日間をお彼岸と呼んでいます。 ぜひ花や線香、故人のお好きだった食べ物などを携え、墓参りに出向いてご供養してください。

祭り(まつり)と祀り(まつり)の違いは?

祭りは本来、神仏や祖先に対して感謝や慰霊などの祈りをささげる儀式を指す言葉です。 五穀豊穣や神に感謝する儀式としてのお祭りが日本全国各地で数多く開かれています。 「夏祭り」「七夕祭り」「収穫祭」など多々あります。 祀りは神様にお祈りすることやその儀式のことです。仏壇にご本尊を祀り、神棚に神様を祀るなどと使われます。

お詣り(おまいり)とお参り(おまいり)の違いは?

お参りはお寺や仏様に関するものに使われ、お詣りは神社、神様の関するものとして使われるのが基本のようです。初詣などでこの字が使われます。

参詣(さんけい)と参拝(さんぱい)の違い

参詣と参拝はともに神社仏閣に詣でることを意味します。但し、厳密にいえば「参詣」は行くだけをいい、「参拝」は行って拝むことを言います。

仏壇にはいつお参りする?

朝と就寝前の2度お参りするのが通常であり、日中は仏壇の掃除をするのが一般的です。

戒名(かいみょう)とは?

戒名とは仏様の世界(あの世)における、故人様の新しいお名前のことです。仏教の教えを守りながら極楽浄土を目指して修行するための仏様の弟子の名前としてつけられます。大切な家族の受け入れがたい「死」を受け入れるうえで、生きていた時の名前(俗名)から死後の世界での名前(戒名)と切り替えることで、生と死に明らかな境界を設けるということがあります。

俗名(ぞくみょう)とは?

俗名とは故人様が生きていた時の名前になり、一般的に位牌の裏に書かれます。近年では戒名をお寺からいただくことなく、俗名のままご供養をされる方も増えてきています。この場合は位牌の表に書かれます。

命日(めいにち)とは?

命日とは故人が亡くなった日にち(没年月日)です。毎年家族や友人が故人を偲び供養を行うことが多いと思います。命日の位牌への記入は西暦ではなく、「令和」や「平成」といった元号を使い、漢数字で書くのが一般的です。 基本的には位牌の表面に書きますが、裏面に書くこともあります。

享年(行年)(きょうねん、ぎょうねんorこうねん)とは?

享年とは亡くなった人の「生きた年月」を表す仏教用語で、満年齢と数え年の2つの数え方があり、どちらで書くかは都度違うので、ご先祖様の位牌を確認するか、またはお寺様にご確認ください。 行年は同じく、娑婆で修業を積んだ年数を表す仏教用語です。 年齢の前に「享年」又は「行年」の文字も書きますが、満年齢か数え年か不明な時は同様の方法でご確認ください。 大切なお位牌に万一があっては困るので、ぜひ仏壇店かお寺様で確認してください。

依代(よりしろ)

依り代(よりしろ、依代、憑り代、憑代)とは、神霊が依り憑く(よりつく)対象物のことで、神体などを指すほか、神域を指すこともある。 日本の古神道の由来の民間信仰・神道の根底には、あらゆる物に神・精霊や魂などのマナ(外来魂)が宿ると考える自然崇拝があった。その意味では、依り代とは、森羅万象がなりうるものである。一般的に、マナは太陽、山河、森林、海などから来て物、特に石や木につくとされ、そのような物を祀る磐座(いわくら)信仰や神籬(ひもろぎ)信仰が始まっていった。そのようにして祀られる巨石・岩や高木には、現在も注連縄(しめなわ)が飾られる。

ご焼香と線香の違いは?

焼香も線香もどちらも仏様や故人にお供えするものです。焼香は香木を砕いたものを火のついた炭に入れて香を焚き、線香はそのお香を加工したものですが、原材料は通常どちらも同じものです。焼香は短時間で火が消え、線香は長持ちするという特徴の違いから、用途として、葬儀や法事の儀式には焼香(ご焼香)を用い、自宅の仏壇やお墓にお詣り時には線香を使うという風に分かれてきたと考えられます。

玉虫厨子(たまむしのずし)

香奈良県斑鳩町の法隆寺が所蔵する飛鳥時代に製造された厨子。たいへんな貴重品で国宝として有名。高さ約2.3mで本体は檜(ひのき)製。玉虫の羽を装飾に使っており、当時は光り輝いていたとされる。以前は、小学校の教科書にもそのエピソードが掲載されていた。

具足(ぐそく)とは

具足(ぐそく)とは仏壇にお祀りする仏具一式をいいます。香炉・火立て(燭台)・花立ての三具足(みつぐそく)が基本だが、数を増やして五具足、七具足、十具足といういい方もある。

尚、通常ご本尊や位牌、おりんなどは具足とは言わない。

三具足・・(香炉・火立て(燭台)・花立て)

五具足・・(三具足)+火立て(燭台・左右一対)・花立て(左右一対)

七具足・・(五具足)+香炉・線香立て

十具足・・(七具足)+生花入れ・仏飯器一対

仏壇と厨子(ずし)の違いは何?

仏壇は仏様を祀るもので一家に一つというのが基本です。家の中にあるお寺を意味します。一方、厨子は大切なものを入れる箱という意味で、仏様だけでなく故人の形見なども入れれます。故人ごとの厨子があってもいいので一家に複数ある場合もあります。

法隆寺にある有名な「玉虫厨子(たまむしのずし)」は飛鳥時代に作られて国宝になっています。

マインドアルテ (携帯型位牌)とは?

マインドアルテとは携帯型の位牌です。位牌は故人の魂を祀る木製などの札ですが、持ち運びに便利なように本(ブック)型にしたものがマインドアルテと呼ばれています。 片面に仏様や故人の名前を彫り、他面に写真などを入れ、漆などで塗装して美しい光沢をもたせているものが多いです。

アクセス

JAラビスアーク方南店

JAラビスアーク方南店

| 住所 | 〒168-0062 東京都杉並区方南2丁目15−3 |

|---|---|

| 電話番号 | 03-5305-8947 |

| 定休日 | 毎週水曜日 |

方南店は、「幸せ」のかけ橋をモットーに、地域の人々のコミュニケーションや情報発信を軸にした《ラビス》機能と、心のよりどころとなる供養品を中心にした《仏壇ギャラリー》機能を備えた店舗です。

交通案内

電車をご利用の場合

東京メトロ丸の内線「方南町」駅下車、東口から徒歩1~2分。

駅からの案内

方南町駅東改札口から地上へ出て右へ曲がります。少し進んだ先、右手に松屋が見えた所で道が二手に分かれますので、右側の道をまっすぐ進んでください、80メートルほど先、左側がラビスアーク方南です。(黄色の看板が目印/方南通りより1本入った道に面しています。)

バスをご利用の場合

・京王バス永福町→「新宿西口・中野駅南口」行き「峰」バス停下車、徒歩3分。

・京王バス中野駅→「鍋屋横丁経由・永福町」行き「方南町」バス停下車、徒歩7分。

お車をご利用の場合

店舗スタッフにお声かけ下さい。お近くのパーキングをご案内致します。